Dr. Jan-Niklas Macher forscht am Naturalis Biodiversity Center in Leiden (Niederlande) über Kleinstlebewesen am Nordseestrand, die sich im Sand verbergen und trotz ihrer Winzigkeit ökologisch eine große Bedeutung haben. Die durch die Bauer-Hollmann Stiftung im Rahmen des "BEN – Biodiversity, Ecology, Nature"-Programms geförderte Arbeitsgruppe konnte kürzlich durch die Anwendung von DNA-Analysen einen Meilenstein verzeichnen: die Entdeckung neuer Spezies von Kleinstlebewesen. Fünf Fragen an den Molekularökologen.

Meiofauna: Kleine Tiere, große Bedeutung

Meiofauna: Kleine Tiere, große Bedeutung

Dr. Macher, Sand ist doch nur totes Gestein, oder?

Obwohl ein Strand auf den ersten Blick wie eine karge "Sandwüste" erscheinen kann, wimmelt er tatsächlich vor Leben, das mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist. Ein Strand besteht nämlich nicht nur aus Sandkörnern: Luft, Wasser und organisches Material zwischen den Körnern bieten unzähligen, mikroskopisch kleinen Lebewesen einen Lebensraum. Diese Arten werden als Meiofauna bezeichnet und in einer einzigen Handvoll Sand finden sich oft Tausende dieser winzigen Tiere.

Warum ist die Meiofauna wichtig?

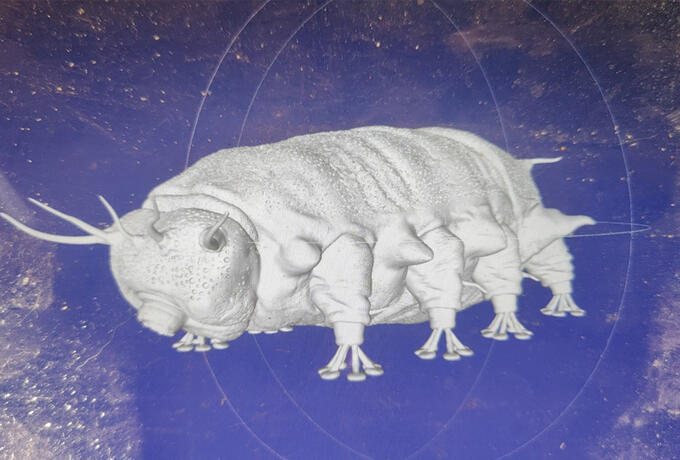

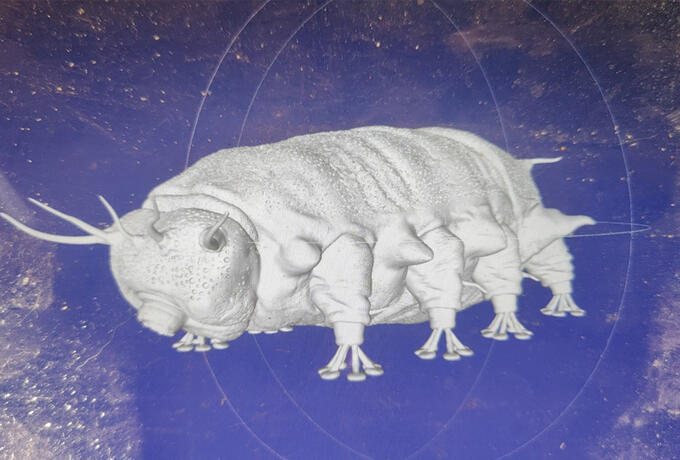

Der Begriff "Meiofauna" fasst eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Kleinstlebewesen zusammen, darunter Fadenwürmer, Ruderfußkrebse, Plattwürmer, Rädertierchen und Bärtierchen. Mit ihrer Größe von meist nur wenigen Hundert Mikrometern sind sie hervorragend an das Leben zwischen Sandkörnern und an den ständigen Wechsel der Gezeiten angepasst. Diese kleinen Tiere dienen nicht nur vielen größeren Tieren als Nahrungsquelle, sondern übernehmen auch wichtige Aufgaben im Nährstoffkreislauf: Sie zersetzen organisches Material wie Pflanzen- und Tierreste und tragen so zur natürlichen Filterung des Wassers bei.

Wie erforscht man solche winzigen Lebewesen?

Gerade weil sie so klein sind, weiß man über die meisten Meiofauna-Arten nur sehr wenig. Sie werden selten erforscht, da es weltweit nur wenige Expertinnen und Experten gibt, die diese Tiere sicher bestimmen können. Eine vielversprechende Methode zur Identifizierung ist das sogenannte DNA-Barcoding: Durch den Vergleich kurzer DNA-Abschnitte lassen sich Arten erkennen, die äußerlich kaum zu unterscheiden sind. Obwohl diese Methode für viele Tiergruppen etabliert ist, ist der Ansatz für die Meiofauna schwieriger, weil aufgrund fehlender Fachleute nur selten DNA-Sequenzen gewonnen und in Datenbanken hinterlegt werden.

Um die Vielfalt der Meiofauna und damit auch die ökologischen Bedingungen an Stränden besser zu verstehen, muss man diese Kleinstorganismen jedoch sicher bestimmen können. Deshalb wurden im Rahmen des durch die Bauer-Hollmann Stiftung geförderten BEN-Projekts "taxonomische Experten-Workshops" durchgeführt: Fachleute aus acht Ländern entnahmen Proben von Stränden, sortierten die Meiofauna, bestimmten sie und führten anschließend DNA-Analysen durch. Auf diese Weise entstanden über 900 neue DNA-Barcodes bislang unbekannter Arten von Stränden in den Niederlanden und Deutschland. Dank dieser Datensätze konnte die Artenvielfalt in niederländischen und deutschen Küstengebieten genauer erfasst werden, wodurch die Zahl der bekannten Arten auf das Dreifache anstieg – und das in Ländern, die eigentlich bereits als gut erforscht gelten.

Warum sollten wir Erkenntnisse über die Meiofauna gewinnen?

Weitere Untersuchungen der gewonnenen Daten zeigten, dass viele Meiofauna-Arten sehr unterschiedlich auf Umweltbedingungen reagieren. Solche Arten eignen sich möglicherweise als Indikator-Arten, deren Vorkommen oder Verschwinden auf Veränderungen im Ökosystem – etwa durch Verschmutzung – hinweisen kann. Die Forschungsarbeit wird fortgeführt, und weitere Workshops sind geplant, um die Rolle der Meiofauna im Nahrungsnetz der Nordseestrände besser zu verstehen, neue Arten zu beschreiben und mehr über ihre Ökologie zu erfahren. Letztlich wird dies zu einem umfassenderen Verständnis der ökologischen Prozesse im Lebensraum Strand beitragen.

Wie geht es weiter?

Durch die Kombination molekularer Methoden wie der DNA-Analyse mit der Rechenleistung moderner Computer und taxonomischem Expertenwissen können wir noch einmal ganz anders auf Biodiversität schauen. Mein Bruder Till-Hendrik Macher ist ebenfalls auf diesem Forschungsgebiet tätig und konnte kürzlich in einer kompetitiven Ausschreibung der Frenzen-Stiftung eine Förderung für sein Projekt "EpiDNA: Entwicklung einer nicht-invasiven Methode zur Altersbestimmung von Fischpopulationen durch epigenetische Analysen von Umwelt-DNA" an der Universität Trier gewinnen. Ziel der Forschungen ist es, effiziente und praxisnahe Bewertungstools zu entwickeln, die bestehende Next Generation Sequencing (NGS)-Methoden entscheidend ergänzen und damit neue Maßstäbe für das ökologische Monitoring setzen. Auch weitere Arbeitsgruppen, die durch Stiftungsmittel unterstützt werden, widmen sich dem Einsatz genetischer High-Throughput-Methoden in Kombination mit computerbasierten Anwendungen, beispielsweise Bildanalysen. Die Erfassung und Bewertung von Biodiversität werden damit künftig einfacher, schneller und verlässlicher, da sie weniger auf individuelle Expertise angewiesen sind. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Artenschutz, bei dem besonders die Kleinstlebewesen im Wortsinn leicht übersehen werden.

Dr. Jan-Niklas Macher ist Molekularökologe und untersucht, wie sich Biodiversität auf genetisch-molekularer Ebene bis hin zum Blick auf Ökosysteme als Ganzes verändert. Für die ökologische Diversitätsmessung verwendet die Arbeitsgruppe molekulares Barcoding, Metabarcoding, Metagenomik und Metatranskriptomik. Seit dem Jahr 2024 wird die Arbeitsgruppe um Dr. Macher von der Bauer-Hollmann-Stiftung im Stifterverband mit einer Forschungsförderung unterstützt.

Profilseite von Dr. Jan-Niklas Macher von auf der Website des Naturalis Biodiversity Centers